上世纪50年代,为了发展中国的天然橡胶事业,原华南亚热带作物科学研究院和华南农学院海南分院(后改名为华南热带作物科学研究院和华南热带作物学院,简称“两院”)从广州石牌的南秀村搬迁到海南那大县(现儋州市)时,完全可以说是赤条条而来!上无片瓦,下无立锥之地,这是当时“两院”的真实写照。第一代“两院人”告别繁华的广州,带着青春、赤诚与热血来到海南。

要立身,必须得有房子。先期到达的人员立身之处,是自己用茅草、野芭蕉、树枝在荒野里搭建的窝棚。常常一觉醒来,发现自己与野猪、赤麂、蟒蛇等野生动物同眠,现代人又过上了原始的穴居生活。这些人中,不少是当时中国林学、农学、生物学、昆虫学、化学工程等领域的著名专家!

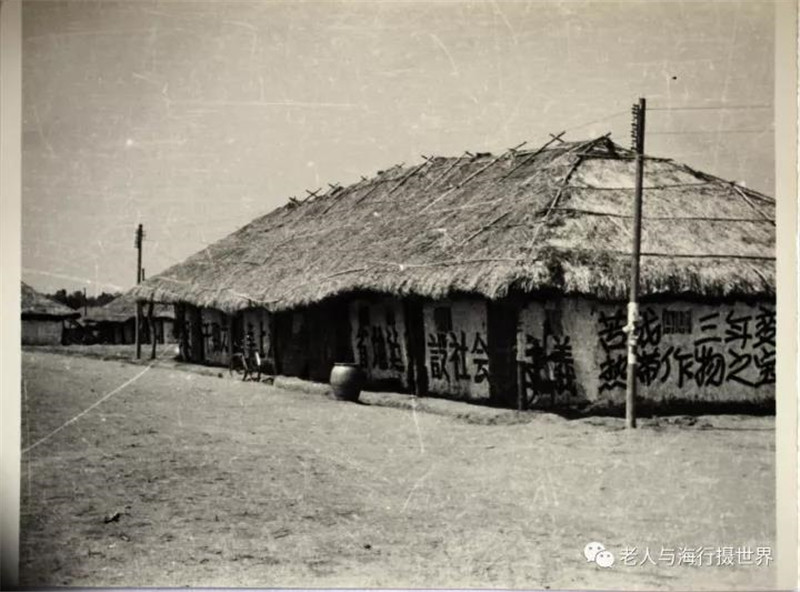

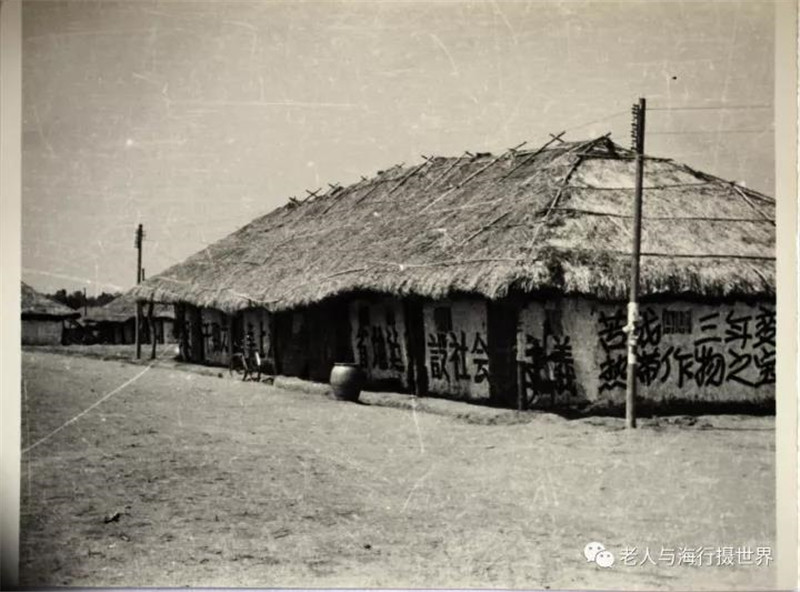

1958年,华南农学院海南分院正式招生。但万事俱备,就是没有房子。所有科教人员和后勤人员齐上阵,开垦荒地,就地取材,用三个多月的时间,建起学生教室、宿舍、图书馆、食堂等16幢茅草房。247名大学生的“草房大学”于1958年9月18日正式开学。从此“两院”有了成规模的“建筑群”,有了自己的房子。朋友们见过各式各样的大学,但没见过在中国绝无仅有的“草房大学”。

“两院”的第一批房子也是命运多舛。海南是台风重灾区,这些茅草房在一次次的台风中遭受惨绝人寰的摧残。师生员工顶风冒雨拿起木棍、竹竿、水桶甚至饭盆来保卫自己的家园。但微薄的人力哪里能敌得过威力巨大的台风肆虐?台风过后,不仅房顶的茅草被吹得渺无所踪,篱笆墙被连根拔起,甚至连室内的行李和生活用品也被刮得不知去向。“两院人”不得不又临时搭起窝棚,继续进行着科研、教学和生产活动。

要想在海南立足,必须从根本上解决房子问题。“两院”距海口150公里,距那大县城15公里,交通运输十分不便。“两院”自己成立基建队,办起石灰厂、砖厂、打石场和木工厂,到1959年年底,陆续建起一批简易的砖瓦平房。1960年,1423名退伍军人被安排到“两院”,他们握起瓦刀、钢钎、铁锤,成为基建队的中坚力量。全体科研人员和师生员工也参加义务劳动,建设自己的家园。

“两院人”自己设计、自己动手、自己施工,没有建筑机械就肩挑人扛,不到两年的时间,建起一幢7000多平方米的科研大楼和一幢5000多平方米的教学大楼,还建起三个职工居住区和学生宿舍。“两院”有了自己的楼房,从此把根牢牢扎在这片热土上。“两院”的建房史就是艰苦创业的历史。我们所有的一切都是靠自己的双手建设起来的!这在全国的科研院所和高等院校中也是绝无仅有的。

1962年周恩来总理视察“两院”时,亲笔题写“儋州立业、宝岛生根” 八个大字,这既是对“两院人”的谆谆教诲和殷切希望,也是对“两院”精神的高度概括和赞赏。时过境迁,60多年过去了,如今这些凝聚了第一代两院人心血、汗水甚至生命的老房子大多已经拆除,原址被新的建筑所替代。

时任国家副主席的王震在“两院”迁所建院30周年大会上如此评价:“‘两院’专家打破了北纬15度以北不能植胶的传统论断,创造出在北纬18至24度大面积植胶的整套科学技术。三十年来,‘两院’取得了令人鼓舞的研究成果,有些处于国际领先水平,使中国的橡胶热作研究开始走向世界,这在新中国的建设史上功不可没!”

2007年,为了支持海南申报211学校,拥有博士学位授予权和博士后流动站的华南热带农业大学与海南大学合并,“两院”只剩下一院 (中国热带农业科学院)。5000平米的教学区也拆得所剩无几,仅剩下“植保楼”和老图书馆。“植保楼”因年久失修,现在基本弃置不用,期间海南大学计划拆了重建,但因很多老“两院人”反对而作罢。老图书馆穿上马赛克外衣,装上有些现代气息的蓝玻璃,现为海南大学应用科技学院和热带农林学院的办公用房。

80年代初期,我大学毕业分配来“两院”。印象最深刻的是在这里第一次吃椰子。老招待所食堂外有几排椰子树,树上结了很多椰子。嘴馋的小孩偷摘椰子,同住在招待所的老王碰到,咋呼了一声,几个小孩丢下椰子一溜烟地跑了,我们抱着捡获的椰子高高兴兴回到房间。

我们都只是在老电影《红色娘子军》上见过椰子,知道有清甜的水有香甜的椰肉,可不知道如何打开这包裹得严严实实的家伙。先是在地上使劲砸,地板砸得咚咚响,但椰子无动于衷;后来又找到一块石头,半截30公分左右的钢筋,两人又是敲又是撬,忙得满头大汗,手上都起了血泡,半个小时的折腾,终于把椰子打开了!椰子的味道真不错!那是迄今为止我喝到的最甜的椰子水,吃到的最香的椰子肉。

80年代中期以前,看电影是“两院人”最主要的文化生活,没有之一。一场精彩的电影,能让大家津津乐道很久,甚至电影里的经典台词,男女老少都能熟记于心,变成了生活用语。早期的电影场没有围墙,没有舞台,没有石条凳,也不卖门票。每到放电影时,全院老老少少早早就扛着各种凳子椅子去占位置,周边的老百姓们也从四面八方涌来看电影。没占到好的地方,只能到反面观影。这一景象非常壮观。

曾任“两院”党组书记,院校分离后担任海南大学党委书记的刘康德教授,在海南大学儋州校区的学生宿舍的“思源亭”题写碑文:“宝岛新村一隅,有老井经风雨数十载,泽惠莘莘学子数届,其清冽泉水,荡涤身心,陶冶性情,抚青春驿动之心,立潜心向学之志,促热作英才辈出”。但愿那清冽泉水中永远流淌的“两院”精神,继续滋润这块热土上任教和求学的海南大学的师生们。你们的根也在宝岛新村,你们也是“两院人”。

20世纪60年代东区建的单身宿舍还保留着,后来经过改造,把原来的两层变成了三层,又增加单间的面积,设立了单独的卫生间和小厨房。那时,说是单身宿舍,实际上绝大多数都是拖家带口的院校职工。有的甚至是三代同堂,挤在一间十几平米的房子里,院里住房严重短缺,很多人不得不挤在单身宿舍。单身宿舍是公用卫生间和公用冲凉房,坑洞有限,所以厕所、冲凉房常常是人满为患,必须排队等待。要是内急,一时排不上队,只得去野外橡胶林解决问题。

最热闹的是冲凉时间,单身宿舍很有几位冲凉房歌星,一进冲凉房便不着调地乱吼一气,尤其在冬天。海南的冬天虽然没有北方那么冷,但10度左右的气温冲凉水,还真得吼几嗓子后才有勇气站在淋蓬头下。我的房间距冲凉房的直线距离只有五六米,各种吼声如雷贯耳,从傍晚一直持续到半夜。这样的环境也很锻炼人,我现在的睡眠仍然很好,即使电闪雷鸣也能安然入睡,这功夫也许就是那个时候练就的。

我刚参加工作,没转正前的工资只有29.8元。虽然物价不贵,但还是得省着花,以便年底有钱回老家探亲。打饭打菜排队的时候,我们几个单身汉都会选择阿姨,尤其是家里有女儿的阿姨掌勺的窗口。因为可以花同样的饭票吃到比平时多出三分之一的饭菜,其原因不言而喻。最不愿意排的窗口是个胖老头掌勺的窗口,打饭时,他把一个肥大的拇指伸进碗里,看起来一碗满满当当的,实际上是他肥大的拇指在下面顶着。同样1毛钱的饭,摇摇晃晃地抽出拇指再倒进我们的碗里,比平常要少三分之一,叫人伤心。

20世纪50年代末期,“两院”办起了中小学和幼儿园,主要招收院内职工子女。一栋不起眼的工字楼里,也曾培养出考入北大、清华的优秀学生,优质的基础教育资源,曾令周边地区的人艳羡。院校分离后,附属中小学将整体向儋州市移交。也许不久后,这栋凝结着无数“两院”子弟记忆和情感的工字楼,也许只能出现在我们梦里了。

一栋房子就是一段历史,也是一本故事。它是“家”的集合体,是情感的依托,是思念的纽带。也是力量不绝的源泉。有人说,历史是一把双刃剑,既可以成为前行的动力,也可以成为前行的羁绊。有人说,老年人常怀旧、年轻人常思新。这些说法都不无道理。但我总觉得,在这浮躁不安的社会里,我们有时能把前行的脚步放慢下来,回望我们走过的路,至少能让我们浮躁的心灵得到片刻安宁,至少能弄清我们来自哪儿,去向何方。

(中国热科院 陈开魁)

提示信息

提示信息